Minecraft: Education の「ブロックコーディング×Agent(作業ロボ)」体験を JAVA版マイクラで再現

子どもがプログラミング体験教室で触れた Minecraft: Education の「ブロックコーディング×Agent(教育版の作業ロボ的キャラ)」学習体験がとても好評だったので、家庭でも“ほぼ無料”で再現できないかを検討しました。Minecraft: Education はライセンスが必要で個人契約のハードルが高いため、今回は Java版のマインクラフトで自前のサーバ(paper)を建て、サーバ側の拡張(プラグイン)だけで「ブロックコーディング×Agent」を再現する方針としました

Paper が何者か・他方式との違いは、過去の比較記事にまとめています:

→ マインクラフトサーバの構築方法:子どもと学ぶためのPaperサーバ構築ガイド

本記事ではこの Paper(Java版サーバ) を土台に、Scratch互換の TurboWarp と MCPQ(Paper用プラグイン+Pythonクライアント)

をWebSocket+Pythonブリッジでつなぎ、クライアント無改造・追加ライセンスなしで「ブロックコーディング×Agent」を再現する方針を整理します。まずは、その考えに至った経緯をまとめました。

TurboWarpとは:Scratchを高速・拡張可能にした環境

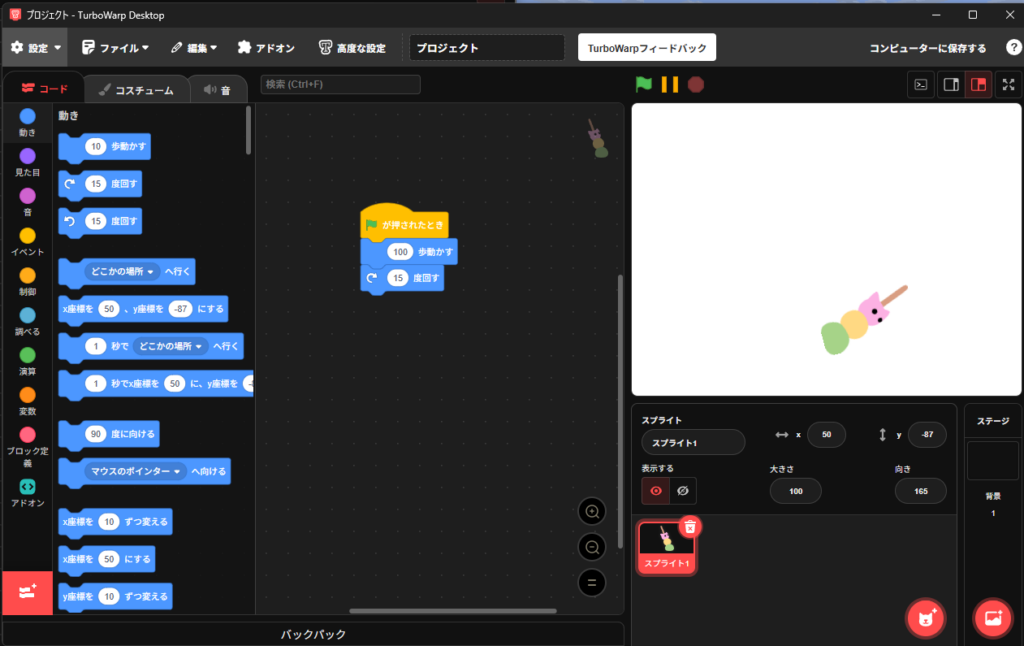

今回のプロジェクトでは、ブロックコーディング環境として TurboWarp(ターボワープ) を利用しています。

TurboWarpは、MITが開発したScratchをベースにしたオープンソースの派生プロジェクトで、次のような特徴があります。

- ブラウザ上で動作し、インストール不要で使える(今回は、Turbowarp Desktopアプリを入れて使う予定)

- Scratchのプロジェクト(.sb3)をそのまま読み込める

- JavaScriptで書かれた「拡張(extension)」を自由に追加でき、外部デバイスやWebサービスと連携できる

- Scratchよりも実行速度が高速で、実験的な用途や外部通信を伴うプロジェクトに向いている

Minecraft: Education Edition の「MakeCode」もブロックコーディング環境ですが、MakeCodeはマイクロソフトが管理する教育用専用環境であり、Java版マイクラとは直接つながりません。

そのため、Java版のPaperサーバと連携するには、自前で通信できるブロック環境が必要でした。

TurboWarpでは、JavaScript製の拡張を作成して、WebSocketやHTTP通信を直接扱うことができます。

これを活用することで、「ブロックからMinecraftサーバへ命令を送る」という構成を簡単に実現できると考えました。

“ほぼ無料”とした理由

- 使う主要コンポーネント(Paper/TurboWarp/MCPQ)は無償。

- ただし ゲーム本体の入手(買い切り or サブスク)は別途かかるため、表現を“ほぼ”にしています。

この記事で目指すこと

- 導入コスト:0円(ライセンス課金なし/オープン構成のみ)※マイクラを遊ぶためのライセンスは必要

- 学習互換性:Scratch相当の操作感(TurboWarp でブロック実行)

- 体験価値:Agent っぽい見た目と動き(高さ1マスのアーマースタンドを“疑似エージェント”に)

- 運用簡素化:3操作(召喚/操作/片付け)に収束

候補の洗い出し

家庭学習で「ブロックコーディング×Agent」的体験を得る方法を比較します。

| # | 案 | 前提/対象 | Scratch

|

互換UI | Paper

|

対応 | Agent相当 | 料金 | 日本語 | |||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | Minecraft Education + MakeCode | Education/

|

Bedrock | ◯

|

MakeCode | × | ◯ | 公式Agent | 有償 | ◯ | ||||||||||||

| 2 | VisualModder | Java

|

(Spigot/Paper互換) | △ Blockly |

◯ | — | 無料 | × | (現状) | |||||||||||||

| 3 | マイクラッチ | Java

|

(配布形態依存) | ◯ Scratch系 |

不明 | — | 書籍や | 講座経由 | ◯ | |||||||||||||

| 4 | 今回の構成:TurboWarp + |

Java

|

(Paper) | ◯ | Scratch互換 | ◯ | ◯ | 疑似Agent | 無料 | ◯ |

※表の評価は本記事の調査時点・体験基準。将来の更新で改善される可能性があります。

それぞれの“推し”と“惜しい”

| # | 案 | 推し | 惜しい |

|---|---|---|---|

| 1 | Minecraft Education + MakeCode | 公式Agent・教材資産が圧倒的。 | 個人は有償。Java世界(Paper)に持ち込めない。 |

| 2 | VisualModder | 無料・Java/Paperベース・設置系の作図が速い。 | 日本語UIなし、Agent的なNPC/エンティティ前提ではない。子どもの“歩くロボ体験”づくりに一工夫いる。 |

| 3 | マイクラッチ | Scratch系UI・日本語。 | 一般配布が前提でない(書籍・講座ルート)、Paper前提の体系的解説が少なめ。 |

| 4 | 今回の構成:TurboWarp + |

無料/日本語/Scratch互換。Agentっぽい表現(アーマースタンド)が作れる。Paperで横展開容易。 |

最終結論

#4のTurboWarp + MCPQ + Paperを試してみることにしました。

TurboWarp(ブロック) → WebSocket → Pythonブリッジ → mcpq-python → MCPQ(Paper)

の一本配線で、“Scratch互換UI × Java版 × 無料 × Agent的体験”を成立させます。

見た目の“Agent”は小型アーマースタンド(Small:1b)を採用し、歩行っぽいポーズ切替+微小移動で演出。

ブロック設置はエージェント前方に setblock ^1 ^ ^ で直感操作。ブロック名は日本語→ID辞書でラクに。

だれが幸せになるか(ユースケース)

- 家庭学習:学校のScratch経験がそのまま活きる(TurboWarp)。課金不要で続けやすい。

- 保護者/先生:無料でマイクラサーバ環境。Paperなのでマルチ環境・プラグイン連携がしやすく、サーバ運用ノウハウも流用可能。

- 子ども:“前へすすむ/右をむく/置く”がブロックで書け、“歩くロボ”が目で追える。

懸念と対策

セットアップの手間:dockerでコマンド一発で構築を目指す。安全性:WS/gRPCをlocalhost限定に。WAN公開はNG。- Agent本物ではない:Educationの“Agentエンティティ”とは別物 → 見た目と体験で寄せる(小型AS+発光+SE)。

- 教材資産:公式教材ほど豊富ではない → 自作テンプレを積み増し(迷路、橋架け、スタンプアート等)。

実装の全体像

PaperにMCPQを導入(plugins配下)。Pythonブリッジ:spawn / move / turn / place / despawnの5 API日本語→ID辞書を同梱(例:「白色の羊毛」→ white_wool)- TurboWarp:

- WebSocket拡張で ws://<mcpq bridge server>:8765 に接続

- ボタン(またはプルダウン)で操作を選び、JSONを送信

- 歩行演出:

- アーマースタンドのPose を2フレーム切替 → ^0.25 ずつ前進

まとめ

- visualmodder は“建築ブロックエディタ”として優秀だが、日本語とAgent的体験が弱い。

- Educationは有償が壁。

- 結論:TurboWarp +

MCPQ +Paper なら 無料・日本語・Scratch互換で、“Agent っぽい”体験まで作れる。

次回はそのまま動く テンプレと セットアップ手順を公開します。

(追記 2025-11-08)構成を簡素化しました

当初は「TurboWarp →(WS)→ Pythonブリッジ →(gRPC)→ MCPQプラグイン → Paper」としていましたが、WebConsole系プラグインに直接WebSocketで接続することで、Python/gRPCの中間層を省略できました。

これにより、TurboWarpから送った文字列=サーバコンソールコマンドとして即時実行されるため、擬似Agent(小型アーマースタンド)の召喚/移動/回転/設置などはよりシンプルに実現できます。

一方、ブロック情報の取得やイベント購読など高レベルAPIが必要な場面では、従来どおり MCPQ の採用(または併用)が有効です。用途に応じて選択します。

セキュリティに注意:WebConsole系は強力です。127.0.0.1 バインド、認証、プロキシ側での制限などを必ず設定してください。